営業時間:平日 9:00〜18:00(土日祝休)

- ホーム

- マニュアル

- ホームページ

- デザインカスタマイズ

- ホームページの見栄えを良くするちょっとしたコツ

ホームページの見栄えを良くするちょっとしたコツ

Before

-

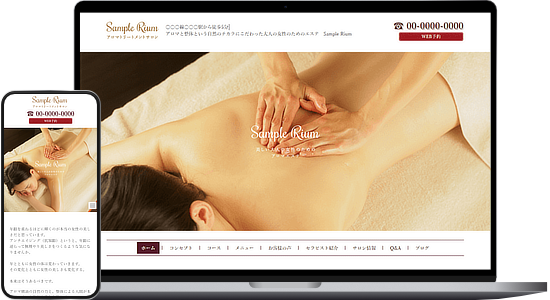

After

ちょっとしたコツでホームページは読みやすくなり、お客様想いのページに変えることができます。

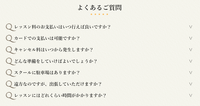

チェックポイント

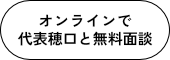

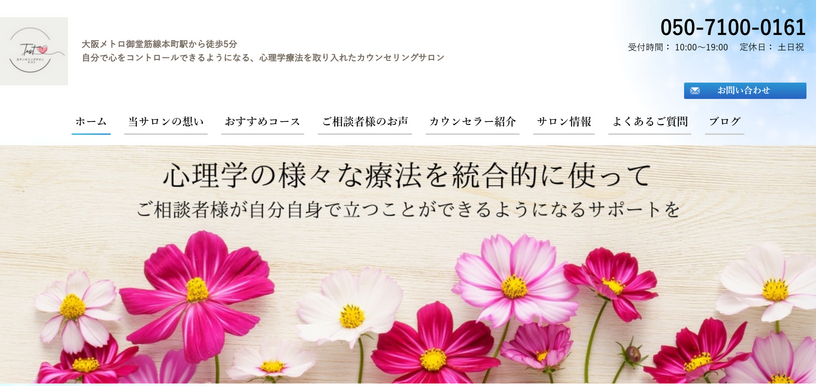

Point1.ホームページの顔、ヘッダーはスッキリしてますか?

ロゴやヘッドライン画像、メニューバーなどが表示されているホームページ最上部をヘッダーと言います。

ヘッダーをなるべくスッキリまとめて一覧性が良いページにすると、ビジュアルの印象も高まりますよ。

(1)ロゴが大きすぎてバランスが悪く、画面を占めてしまっている

ロゴの余白を取って、サイズを小さくするとヘッダーがスッキリします。- リウムスマイル!管理画面の左上の真ん中

[PC版:プレビュー]をクリックして、プレビュー画面を開く

[PC版:プレビュー]をクリックして、プレビュー画面を開く - ロゴの右肩に表示されている赤い鉛筆マーク

[編集]アイコンをクリック

[編集]アイコンをクリック - 「ロゴ画像」の枠内、「ロゴ編集・キャンセル」の[画像編集]ボタンをクリック

- ロゴの余白が大きい場合、「トリミング」で余白を切り取る

- ロゴのサイズが大きい場合、「リサイズ」のバーをマウスで左クリックしながら左にスライドし、サイズを小さくする

- 表示設定画面の左下の[保存]をクリック

(2)説明が長すぎて、「誰のためのどんなサービスなのか」わかりにくい

検索結果ページに表示される部分ですので、コンセプトが簡潔に伝わるように表現することが大切です。

タイトルを補足するように、「誰のためのどんなサービスなのか」を説明するように書きましょう。

(3)大きすぎる文字のせいでヘッダーの縦幅が大きくなってしまっている

文字を大きくすると、縦幅を取ってしまうので、プレーンテキスト化してみましょう。

また、ヘッダーに表示する文章は簡潔に、最小限にすることをおススメします。

- 装飾をクリアしたい箇所を、マウスでドラッグ(左ボタンをクリックしたままマウス移動)して選択する

- 上部ツールバーにある

[プレーンテキスト化]をクリック

[プレーンテキスト化]をクリック

(4)メニューバーが2段になっており、スッキリしない印象

「ホーム」「当サロンの想い」と横に並ぶ上部メニューですが、こちらは1段に収めると、ホームページ全体がまとまりスッキリとした印象になります。このメニューバーにどの項目を入れるかによってお客様が目にする情報は大きく異なってきます。

多すぎず、少なすぎず、載せたい項目を取捨選択して、6~9項目を目安に1行に収めるとよりきれいな見た目になりますよ!

解決の一例として、上部に表示しているメニューを別のエリア(サイドメニュー等)に移動する手順をご紹介します。

- 移動したいパーツのエリアの左肩にある

[表示項目の設定一覧]をクリック

[表示項目の設定一覧]をクリック

- 【C】の「スクール」をドラッグ(マウスの左ボタンを押したまま移動)して、【A】のエリア3まで移動させてドロップ(マウスの左ボタンを離す)

- 並べ替えの確認画面で[実行]をクリック

以上で、パーツのエリア移動がホームページに反映されます。

※表示している親パーツと子パーツのブロックをまとめて移動できます。

(5)ヘッドライン画像が大きすぎて、メインコンテンツにアクセスしづらい

大きすぎるヘッドライン画像は、それだけでページを占めてしまい、画面をスクロールしなければメインのコンテンツにアクセスできず、お客様にとって非常に使いづらいホームページになってしまいます。

ヘッドライン画像には適正サイズがあり、オススメサイズは 幅1200px・高さ320px です。

また、ヘッドライン画像はPC版とスマホ版別々に設定できます。

縦長はスマホ用、横長はPC用に別々に設定すると良い感じになります。

スマホ用のヘッドライン画像は以下の手順で設定可能です。

- リウムスマイル!

管理画面の左上の真ん中

[PC版プレビュー]をクリックし、プレビュー画面を開く

[PC版プレビュー]をクリックし、プレビュー画面を開く - ヘッドライン画像の右肩にある赤い鉛筆

[編集]アイコンをクリック

[編集]アイコンをクリック - 画面を下にスクロールし、「ヘッドライン画像」欄の右側、PC用の画像が入っている枠の下にある「⇩スマホ版詳細設定項目を表示」をクリック

Before

After

クラス全員、金髪、茶髪なら、金髪にしても目立たないですよね?

それと同じで、文字をあちこち装飾してしまうと、目立たせたい文字、強調して伝えたいことがどこかわかりづらくなってしまいます。

この「つけすぎちゃう病」にかかると、目がチカチカして読みにくいページになってしまっていることがあります。

< Before >

(6)文字装飾過多気味でそもそも読みづらい

文字装飾をつけすぎていないか、下記のポイントを押さえて、今一度ご自身のページをチェックしてみましょう!

- まずは、なーんにもスタイルをつけない、プレーンな文字のまま、文字を入力していく

- 見出しを付けてみる

- 本当に目立たせたい文字はどの文字なのかよく考える(その部分にだけスタイルをつける)

- 目立たせたい文字につけるスタイルはどのページも同じスタイルにする(例えば、目立たせたい文字は、「太字」「赤色」と自分の中で決めて、どのページも目立たせたい文字は「太字」「赤色」と設定します。)

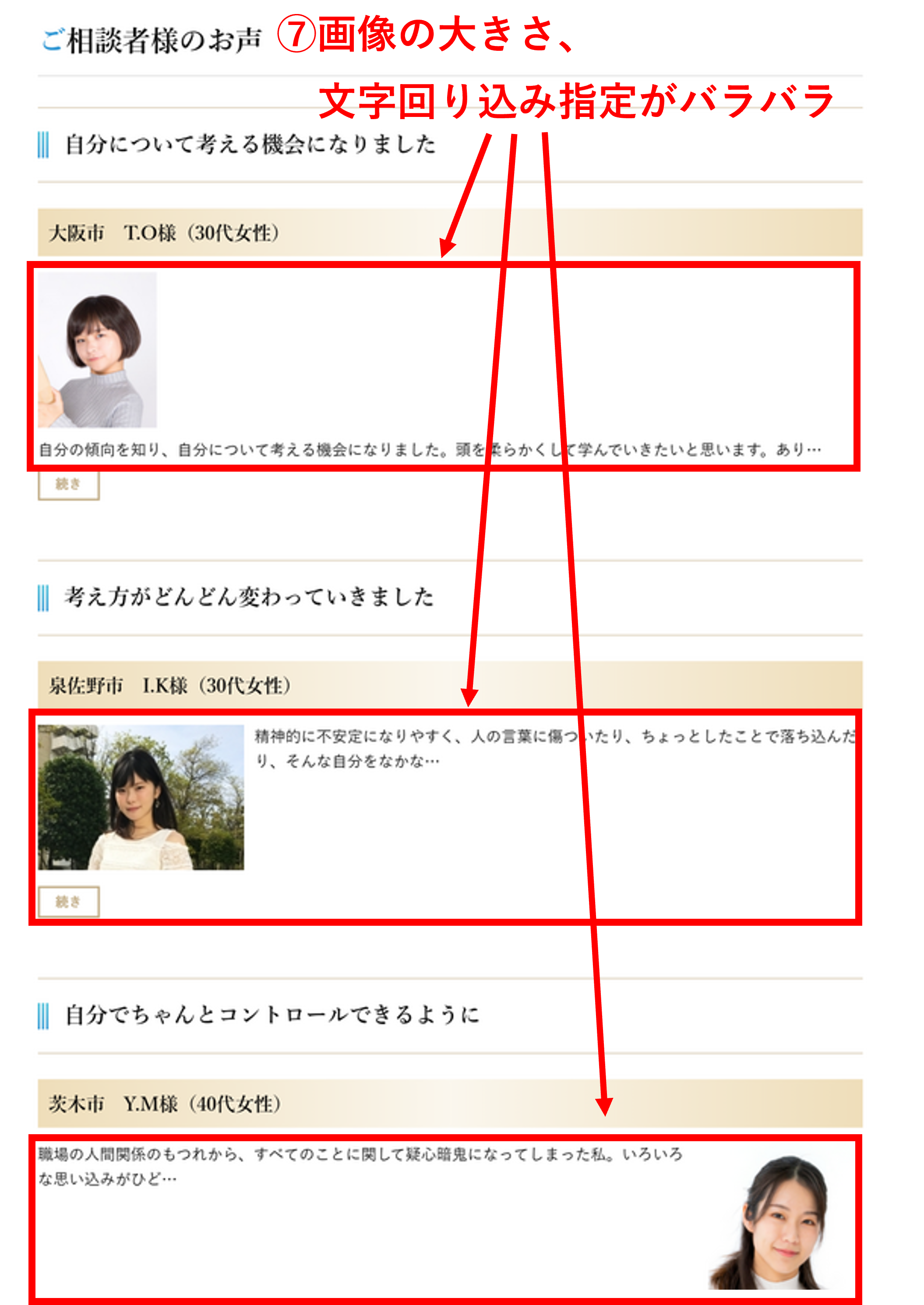

画像の大きさや比率、文字の回り込みなどの配置設定が異なっていると、特に一覧表示した際に、統一感がなく、見づらいホームページになってしまいます。

一覧画面で画像の表示サイズを揃えるとこんなにスッキリ表示させることができます。

Before

After

(7)画像の大きさ、文字回り込み指定がバラバラ

ご相談者様の声を例に、文字の回り込み指定の設定手順をご紹介します。

画像配置設定を全て同じにしておきましょう。

- リウムスマイル! 管理画面の左上の真ん中

[PC版プレビュー]をクリックし、プレビュー画面を開く

[PC版プレビュー]をクリックし、プレビュー画面を開く - 上部メニューから「ご相談者様の声」をクリック

- 編集したいお客様の声の右肩にある赤い鉛筆

[編集]アイコンをクリック

[編集]アイコンをクリック - 「画像」欄の「画像配置設定]のリストボックスで、左、右、オフ、中央から選択

- 画面最下部の[保存]をクリック

次に、写真のサイズが異なっている場合ですが、こちらは1つ1つ写真のサイズを変更しなくても、一覧画面において同じ比率で同じサイズで表示させることが可能です。

例として、ホーム画面での設定手順をご紹介します。

- リウムスマイル! 管理画面の左上の真ん中

[PC版プレビュー]をクリックし、プレビュー画面を開く

[PC版プレビュー]をクリックし、プレビュー画面を開く - ホーム画面を下にスクロールし、「お客様の声」タイトルの左肩にある緑色の歯車アイコン

[設定]をクリック

[設定]をクリック - 右下の子パーツの表示方法枠内より「子パーツのレイアウト」で表示させたい列数を選択(例えば3列枠)

- その下の「画像比率固定トリミング」で「16:9」または「正方形」を選択

- 画面最下部の[保存]をクリック

Before

After

-

メニューバー(エリア2)をプルダウンメニューにする

プルダウンメニューとは、上記のような形でメニューにマウスを載せると下に垂れ下がるようにして表示され

メニューバー(エリア2)をプルダウンメニューにする

プルダウンメニューとは、上記のような形でメニューにマウスを載せると下に垂れ下がるようにして表示され

-

ページのタイトルをクリックして内容を表示する

子パーツを沢山表示するページで、最初は子パーツの内容を閉じておいて、タイトルがクリックされると内容を

ページのタイトルをクリックして内容を表示する

子パーツを沢山表示するページで、最初は子パーツの内容を閉じておいて、タイトルがクリックされると内容を

-

ブログページのレイアウトをカスタマイズする(設定例付き)

ネット上のブログを観てみると、多種多様なレイアウトが存在します。一番良いレイアウトはこれ!というもの

ブログページのレイアウトをカスタマイズする(設定例付き)

ネット上のブログを観てみると、多種多様なレイアウトが存在します。一番良いレイアウトはこれ!というもの

-

大きさや向きがバラバラな画像の表示サイズを自動で揃える

一覧ページなどでそれぞれの記事の画像をアイキャッチとして表示させることがあると思いますが、この時画像

大きさや向きがバラバラな画像の表示サイズを自動で揃える

一覧ページなどでそれぞれの記事の画像をアイキャッチとして表示させることがあると思いますが、この時画像

-

スマホでも見やすい!コース・料金表のレイアウトガイド

サービスの内容や料金をわかりやすく伝えるためには、適切なレイアウトを選ぶことが大切です。特に、スマー

スマホでも見やすい!コース・料金表のレイアウトガイド

サービスの内容や料金をわかりやすく伝えるためには、適切なレイアウトを選ぶことが大切です。特に、スマー

-

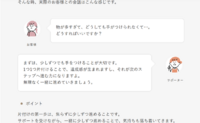

ブロックテンプレートで会話形式の吹き出しスタイルを設定する

ブロックテンプレートの「会話形式の吹き出し」を使うと、人と人の会話のようなやりとりを、吹き出しスタイ

ブロックテンプレートで会話形式の吹き出しスタイルを設定する

ブロックテンプレートの「会話形式の吹き出し」を使うと、人と人の会話のようなやりとりを、吹き出しスタイ

※ 初めて会員運用を行う方は、最初に各種会員の管理方法ページをご覧ください。

リウムスマイル!に共感いただけたら、ぜひ仲間になってください!

まずは無料お試しでお手本を立ち上げてみよう

-

フォームの入力

-

「ご本人様確認」「アクセス情報」2通のメールが届く

-

ログイン・お手本セットアップ

3ステップで簡単にお手本をセットアップ

-

お手本の完成!

自分らしいホームページ作成のスタート

※申込みしない場合はそのまま放置してOKです

※本申込みすると無料期間中作成したホームページをそのまま作成・利用継続できます。

リウムスマイル!のこと、お気軽にお聞きください!

|

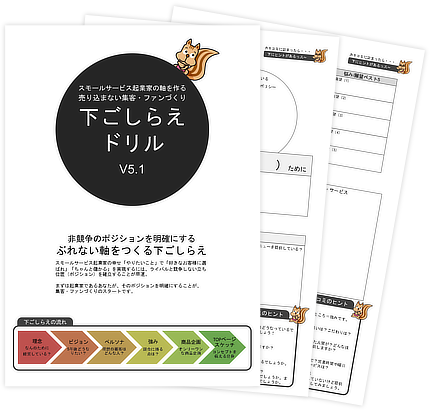

セラピスト・ヒーラー・講師・コンサルタント等のスモールサービス起業家専用 集客ファンづくりオールインワンホームページシステム

|

|

※申込みしない場合はそのまま放置してOKです。

※本申込みすると無料期間中作成したホームページをそのまま作成・利用継続できます。

-

お問い合わせ・ご相談はこちら オンラインで代表穗口と無料面談 お問い合わせ・ご相談 TEL 050-5538-4616 営業時間:平日 9:00〜18:00